縄文時代の日本人の埋葬はどのようなものだったでしょうか。当時の遺跡を見ることができる三内丸山遺跡を訪れました。

新青森駅から車で5分の場所にあり、

時代は縄文時代前期から中期(紀元前3900年から2200年)の遺跡です。

遺跡を巡り歩き、縄文時代の埋葬の特徴を考察したいと思います。

1、大人の墓と子供の墓

大人の墓は地面に掘られた穴に埋葬されました(土坑墓)。

道路を挟んで配置され、約500基見つかっています。

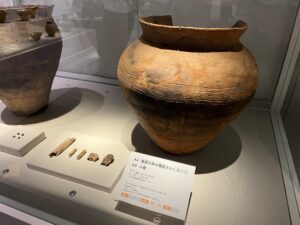

子供の墓は土器に入れて埋葬されました。埋設土器と呼ばれます。

2、再葬

縄文時代には埋葬の一定期間後にその遺骨を掘り出して骨だけを再び埋める「再葬」という方法があったと考えられます。

再葬では大きめの土器棺が用いられます。

別の遺跡、青森県薬師前遺跡では収納時にまず頭蓋骨を納め、次に四肢の骨を周りに立てかけ、全体に蹲踞(そんきょ)の姿勢にしています。これは土器棺を母体にたとえ、胎児の姿勢に似せて死者の安寧と再生を求めたもので、頭部を下にするのは出産時の頭の位置を意図したと考えることができるそうです。

3、環状配石墓と先祖の概念

地面に掘られた穴の周囲に礫を弧状に並べた墓が約30基見つかっています。

道に沿って並ぶ墓が復元されています。

環状配石墓は、墓と儀礼を兼ねた祭祀の場と考えられます。このような墓は計画を伴い集落の共同作業で行われたと考えられるため、ここに埋葬されれば共通の先祖として意識され、先祖崇拝がこの時代になされていたと考えられます。

アッピア街道のように生活道路沿いに墓があり、死者を身近に感じて生活していたことが古代ローマと似ていると実感しました。現代日本においても神棚や仏壇があり、先祖に見守って頂く感覚は通底する気がします。

参考文献:お墓の教科書 改訂2020年度版 第2編 埋葬の歴史(長澤宏昌)